Pecados Capitales

Vivimos en una cultura en la que el concepto de pecado se ha visto envuelto en discusiones legalistas sobre el bien y el mal. Para los griegos pecado se decía hamartia: ‘fallo de la meta, no dar en el blanco’. Aludía al concepto de vivir al margen de lo esencial debido a una actitud errónea no consciente. Antes que los griegos y con anterioridad al arameo el término pecado tenía el significado de ‘olvido’. Olvido de algo que estaba presente, "olvido" como dejar a un lado. No tener presente a algo o alguien que en ese momento, por diversas razones, se lo dejaba a un costado.

El concepto religioso aún vigente de pecado como ‘delito moral’ alude a la trasgresión voluntaria de normas o preceptos religiosos. Dado que existen innumerables normas de este tipo, existen innúmeros pecados, a los cuales se les asigna mayor, menor o ningún castigo según las distintas creencias.

En los estados confesionales, que tienen una "religión oficial", puede estar penado con la privación de libertad, e incluso de la vida, y en entornos culturalmente pobres, aun en sociedades modernas, se suelen achacar los problemas o accidentes físicos a la comisión de pecados.

Los 7 Pecados Capitales

Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada. Es por eso muy importante para todo el que desee avanzar en la santidad aprender a detectar estas tendencias en su propio corazón y examinarse sobre estos pecados.

El término "capital" no se refiere a la magnitud del pecado sino a que da origen a muchos otros pecados. De acuerdo a Santo Tomás “un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en su deseo, un hombre comete muchos pecados todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal”.

Lo que se desea o se rechaza en los pecados capitales puede ser material o espiritual, real o imaginario. “Pecados Capitales” (denominados así por ser “cabeza” o principio de todos los demás pecados) muestran claramente la cuna de todo lo moralmente reprobable. Esta codificación moral, que si bien fue formulada en el medioevo tiene una sorprende actualidad, está cruzada transversalmente por una problemática ética fundamental: la posibilidad de acoger hospitalariamente al “otro”, como una persona válida por sí misma.

La Soberbia.

Es el principal de los pecados capitales. Es la cabeza de “todos” los restantes pecados. Recordemos que por esta falta, según la teología cristiana, el hombre fue expulsado del jardín del paraíso. Es una ofensa directa contra Dios, en cuanto el pecador cree tener más poder y autoridad que Dios. En general es definida como “amor desordenado de sí mismo”. Según Santo Tomás la soberbia es “un apetito desordenado de la propia excelencia”.

Es el principal de los pecados capitales. Es la cabeza de “todos” los restantes pecados. Recordemos que por esta falta, según la teología cristiana, el hombre fue expulsado del jardín del paraíso. Es una ofensa directa contra Dios, en cuanto el pecador cree tener más poder y autoridad que Dios. En general es definida como “amor desordenado de sí mismo”. Según Santo Tomás la soberbia es “un apetito desordenado de la propia excelencia”.

La Pereza

Es el más “metafísico” de los Pecados Capitales en cuanto está referido a la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia en cuanto tal. Es también el que más problemas causa en su denominación. La simple “pereza”, más aún el “ocio”, no parecen constituir una falta. Hemos preferido, por esto, el concepto de “acidia” o “acedía”. Tomado en sentido propio es una “tristeza de animo” que nos aparta de las obligaciones espirituales y divinas, a causa de los obstáculos y dificultades que en ellas se encuentran. Bajo el nombre de cosas espirituales y divinas se entiende todo lo que Dios nos prescribe para la consecución de la eterna salud (la salvación), como la práctica de las virtudes cristianas, la observación de los preceptos divinos, de los deberes de cada uno, los ejercicios de piedad y de religión.

Es el más “metafísico” de los Pecados Capitales en cuanto está referido a la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia en cuanto tal. Es también el que más problemas causa en su denominación. La simple “pereza”, más aún el “ocio”, no parecen constituir una falta. Hemos preferido, por esto, el concepto de “acidia” o “acedía”. Tomado en sentido propio es una “tristeza de animo” que nos aparta de las obligaciones espirituales y divinas, a causa de los obstáculos y dificultades que en ellas se encuentran. Bajo el nombre de cosas espirituales y divinas se entiende todo lo que Dios nos prescribe para la consecución de la eterna salud (la salvación), como la práctica de las virtudes cristianas, la observación de los preceptos divinos, de los deberes de cada uno, los ejercicios de piedad y de religión.

Considerada en orden a los efectos que produce, si la acidia es tal que hace olvidar el bien necesario e indispensable a la salud eterna, descuidar notablemente las obligaciones y deberes o si llega a hacernos desear que no haya otra vida para vivir entregados impunemente a las pasiones, es sin duda pecado mortal.

La Lujuria

Es un apetito desordenado de los placeres eróticos. La tradición cristiana subdividió este pecado en la simple fornicación, el estupro, el rapto, el incesto, el sacrilegio, el adulterio, el pecado contra la naturaleza, comprendiendo bajo esta última especie, la polución voluntaria, la sodomía y la bestialidad. La lujuria sería siempre un “pecado mortal” pues involucra directamente la utilización del otro, del prójimo, como un medio y un objeto para la satisfacción de los placeres sexuales.

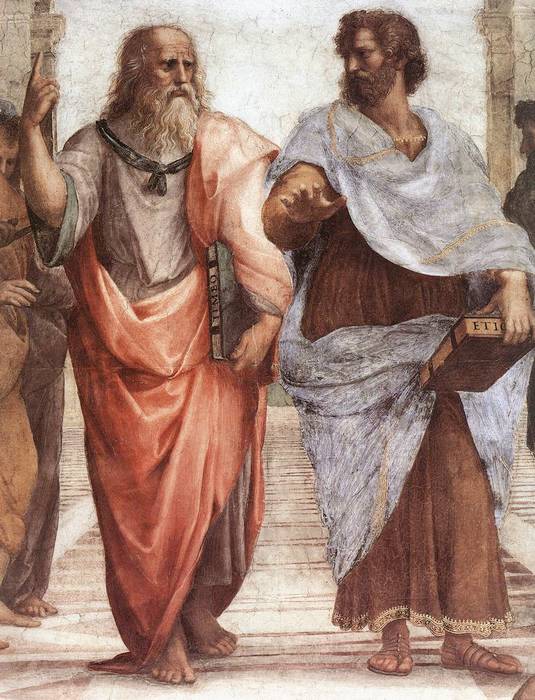

Hay en este pecado dos grandes principios en juego: el verdadero concepto del amor y la finalidad de la sexualidad. El cristianismo –y gran parte de la tradición clásica especialmente la griega–, entienden por “amor” algo muy distinto de lo que el mundo contemporáneo comprende.

Hay en este pecado dos grandes principios en juego: el verdadero concepto del amor y la finalidad de la sexualidad. El cristianismo –y gran parte de la tradición clásica especialmente la griega–, entienden por “amor” algo muy distinto de lo que el mundo contemporáneo comprende.

El concepto de amor tiene una importancia central en el cristianismo. Para el cristiano el amor es “superabundancia”, capacidad de dar y de darse, “caritas”, en definitiva: caridad, una de las tres Virtudes Teologales. De esta manera el amor implica un donarse, un darse por el otro, por el prójimo. Recordemos la segunda parte del único mandamiento que anuncia el Nuevo Testamento: “...amar al prójimo como a sí mismo”. El amor cristiano, y también el griego, está, de esta forma, desligado en su origen de cualquier tipo de sexualidad, incluso de la corporeidad. Lo erótico es una consecuencia, un plus totalmente prescindible. La casi sinonimia entre amor y sexo es producto de la modernidad. El “hacer el amor” como sinónimo de “relación sexual” es el mejor ejemplo de lo anterior.

La Lujuria sería entonces totalmente contraria al amor y a Dios entendido en términos cristianos. El pecado de la lujuria no considera al otro como una “persona” válida y valiosa en sí misma, como un fin en sí misma por el cual tendríamos que darnos. El otro pasa a ser un objeto una cosa que satisface la más fuerte de las satisfacciones corporales, el placer sexual. Aun más, el sujeto mismo que incurre en un acto lujurioso se convierte a sí en un objeto, que olvida o suspende su propia dignidad.Por otro lado, para el pensamiento cristiano la sexualidad tiene una finalidad preestablecida, única y clara. La reproducción y la perpetuación de la especie. Esta clara finalidad da también sentido a la existencia del hombre ordenado su acción en vista del amor de Dios. La lujuria, en cambio, que no tiene en vistas la finalidad de la reproducción y que por esto pierde todo sentido, se convierte en una acción bacía, sin sentido, que de alguna manera nidifica al hombre y lo aleja del Ser de Dios.

La Avaricia.

La teología cristiana explica el pecado de la avaricia como “amor desordenado de las riquezas”, es desordenado, continua, “porque lícito es amar y desear las riquezas con fin honesto en el orden de la justicia y de la caridad, como por ejemplo, si se las desea para cooperar más eficazmente con al gloria de Dios, para socorrer al prójimo etc. El crimen de la avaricia no lo constituyen las riquezas o su posesión, sino el apego inmoderado a ellas; “esa pasión ardiente de adquirir o conservar lo que se posee, que no se detiene ante los medios injustos; esa economía sórdida que guarda los tesoros sin hacer uso de ellos aun para las causas más legítimas; ese afecto desordenado que se tiene a los bienes de la tierra, de donde resulta que todo se refiere a la plata, y no parece que se vive para otra cosa que para adquirirla.”

“La avaricia, por consiguiente, es pecado mortal siempre que el avaro ame de tal modo las riquezas y pegue su corazón a ellas que está dispuesto a ofender gravemente a Dios o a violar la justicia y la caridad debida al prójimo, o a sí mismo.”

En la avaricia se ven claramente los elementos comunes a todos los pecados. Por una lado, el avaro pierde el verdadero sentido de su acción poniendo el fin en lo que debería ser un medio, en este caso la obtención y la retención de las riquezas. Lo que importa al cristianismo es que el prójimo reciba, en justicia, la caridad que todos le debemos al menesteroso. La avaricia es directamente contraria a la caridad en cuanto es un “no dar”, más aun en privar a otros de sus bienes para tener más que retener. Por otro lado, el privar al otro de sus bienes, muchas veces con malas artes, y retener estos bienes en perjuicio del otro, es también negar al otro en su calidad de persona, de fin en sí. Se lo utiliza para satisfacer, mediante la acumulación de riquezas, el principio del amor a sí mismo.

La Lujuria sería entonces totalmente contraria al amor y a Dios entendido en términos cristianos. El pecado de la lujuria no considera al otro como una “persona” válida y valiosa en sí misma, como un fin en sí misma por el cual tendríamos que darnos. El otro pasa a ser un objeto una cosa que satisface la más fuerte de las satisfacciones corporales, el placer sexual. Aun más, el sujeto mismo que incurre en un acto lujurioso se convierte a sí en un objeto, que olvida o suspende su propia dignidad.Por otro lado, para el pensamiento cristiano la sexualidad tiene una finalidad preestablecida, única y clara. La reproducción y la perpetuación de la especie. Esta clara finalidad da también sentido a la existencia del hombre ordenado su acción en vista del amor de Dios. La lujuria, en cambio, que no tiene en vistas la finalidad de la reproducción y que por esto pierde todo sentido, se convierte en una acción bacía, sin sentido, que de alguna manera nidifica al hombre y lo aleja del Ser de Dios.

La Avaricia.

La teología cristiana explica el pecado de la avaricia como “amor desordenado de las riquezas”, es desordenado, continua, “porque lícito es amar y desear las riquezas con fin honesto en el orden de la justicia y de la caridad, como por ejemplo, si se las desea para cooperar más eficazmente con al gloria de Dios, para socorrer al prójimo etc. El crimen de la avaricia no lo constituyen las riquezas o su posesión, sino el apego inmoderado a ellas; “esa pasión ardiente de adquirir o conservar lo que se posee, que no se detiene ante los medios injustos; esa economía sórdida que guarda los tesoros sin hacer uso de ellos aun para las causas más legítimas; ese afecto desordenado que se tiene a los bienes de la tierra, de donde resulta que todo se refiere a la plata, y no parece que se vive para otra cosa que para adquirirla.”

“La avaricia, por consiguiente, es pecado mortal siempre que el avaro ame de tal modo las riquezas y pegue su corazón a ellas que está dispuesto a ofender gravemente a Dios o a violar la justicia y la caridad debida al prójimo, o a sí mismo.”

En la avaricia se ven claramente los elementos comunes a todos los pecados. Por una lado, el avaro pierde el verdadero sentido de su acción poniendo el fin en lo que debería ser un medio, en este caso la obtención y la retención de las riquezas. Lo que importa al cristianismo es que el prójimo reciba, en justicia, la caridad que todos le debemos al menesteroso. La avaricia es directamente contraria a la caridad en cuanto es un “no dar”, más aun en privar a otros de sus bienes para tener más que retener. Por otro lado, el privar al otro de sus bienes, muchas veces con malas artes, y retener estos bienes en perjuicio del otro, es también negar al otro en su calidad de persona, de fin en sí. Se lo utiliza para satisfacer, mediante la acumulación de riquezas, el principio del amor a sí mismo.

Son faltas menores de la avaricia son: el fraude, el dolo, el perjurio, el robo y el hurto, la tacañería, la usura, etc.

La Gula.

“Uso inmoderado de los alimentos necesarios para la vida” es definido este pecado. La definición teológica se complementa con que “el placer o deleite que acompaña al uso de los alimentos, nada tiene de malo; al contrario, en el efecto de una providencia especial de Dios para que el hombre cumpliese más fácilmente con el deber de su propia conservación. Prohibido es, empero, comer y beber hasta saciarse por ese solo deleite que se experimenta”. De esta manera, la religiosidad latina especifica estas faltas en: proepropere: comer antes de tiempo o cuando se debe abstener de comer, por ejemplo en los días de ayuno señalados por la Iglesi; laute: cuando se comen manjares que superan las posibilidades económicas de la persona; nimis cuando se bebe o se come en perjuicio de la salud de la persona; ardenter: cuando se como con extrema voracidad o avidez a manera de las bestias. La gula se transforma en pecado en los siguientes casos:

La gula es la manifestación física de un apetito más profundo y significativo. El que cae en las tentaciones de la gula, no sólo quiere consumir comida. Quiere, de alguna manera, ingerir todo el universo. Asimilar, hacer suyo, todo lo exterior, reducir todo lo otro a sí mismo. En este sentido la gula se mimetiza estrechamente con la lujuria, se trata de ponerse por sobre lo otro, reducirlo, objetivarlo y hacerlo suyo. De esta manera el “glotón” se transforma en el único centro de referencia, en conformidad con el principio del amor a sí mismo. El asimilar, reducir, el universo en general y al prójimo en particular a sí mismo es la más radical negación del otro.

La Ira.

“Appetitus inordinatus vindictae” es decir, un “apetito desordenado de venganza”. En nosotros por alguna ofensa real o supuesta. Requiérase, por consiguiente, para que la ira sea pecado, que el apetito de venganza sea desordenado, es decir, contrario a la razón. Si no entraña este desorden no será imputado como pecado”. De esto ultimo se desprende que habría una ira “buena y laudable” si no excede los límites de una prudente moderación y tiene como fin suprimir el mal y reestablecer un bien.

“El apetito de venganza es desordenado o contrario a la razón, y por consiguiente la ira es pecado, cuando se desea el castigo al que no lo merece, o si se le desea mayor al merecido, o que se le infrinja sin observar el orden legítimo, o sin proponerse el fin debido que es la conservación de la justicia y la corrección del culpable. Hay también pecado en la aplicación de la venganza, aunque esta sea legítima, cuando uno se deja dominar por ciertos movimientos inmoderados de la pasión. De esta manera la ira se convierte en pecado gravísimo porque vulnera la caridad y la justicia. Son hijos de la Ira: el maquiavelismo, el clamor, la indignación, la contumelia, la blasfemia y la riña”.

De la definición anterior se desprende que la ira es el uso de una fuerza directa o verbal que trasgrede los límites de la legitima restitución de un bien ofendido. La violencia, entendida como el uso de la fuerza, si es desmedida, es claramente una anulación del otro. En el asesinato, por ejemplo, que no corresponde a la legítima defensa, se pretende evidentemente la nadificación del otro. En el leguaje, mediante la ofensa o el improperio, encontramos también el deseo de perjuicio e incluso de nulidad del otro.

Es importante hacer notar que el uso de la fuerza en contra del prójimo no siempre es un mal moral. Debe ser entendida como un mal menor si el fin por el cual se realiza no es sólo la anulación del otro sino que persigue fines legítimos como la conservación de la vida propia o de terceros. Tal es el caso de la “guerra legítima” que procura evita la propia muerte o la privación de la legítima libertad a mano de un invasor, la legítima defensa. El uso de la fuerza se justifica también cuando se procura, con esto, el bien del otro, evitando de esta manera un daño mayor que el dolor que se infringe.

La ira se convierte en pecado gravísimo cuando nuestro instinto de destrucción sobrepasa toda moderación racional y, desbordando todo límite dictado por una justa sentencia, se desea sólo la inexistencia del prójimo.

La Envidia

La envidia es definida como “Desagrado, pesar, tristeza, que se concibe en el ánimo, del bien ajeno, en cuanto este bien se mira como perjudicial a nuestros intereses o a nuestra gloria: tristia de bono alteriusin quantum est diminutivum propiae gloriae et excellentiae” De esta manera, para saber si la envidia es una falta moral, es necesario investigar el verdadero motivo que produce la tristeza que se siente frente al bien que posee el prójimo. De esta manera la envidia no es pecado cuando

La envidia es falta gravísima, cuando nos incomoda y angustia a tal grado el bien o los bienes materiales del otro, que deseamos verlo privado de aquellos bienes que legítimamente a conseguido y al que, nosotros, por nuestra impotencia, no hemos logrado conseguir. De esta manera, este deseo de ver privado al otro de sus bienes nos puede conducir a procurar, por todos los medios, a efectivamente quitarle esos bienes o de hacer ver, con el uso del chismorreo, que aquel no debería poseer lo que posee.

La mentira, la traición, la intriga, el oportunismo entre otras faltas se desprenden de esta tristeza frente al bien ajeno y a nuestra propia incapacidad de acceder a tales bienes.

para ver en grande darclik

para ver en grande darclik

click para ver la imagen en grande

click para ver la imagen en grande